2021-11-29

丹诺医药在第二届肠道微生态与疾病研究转化论坛上报告研发进展

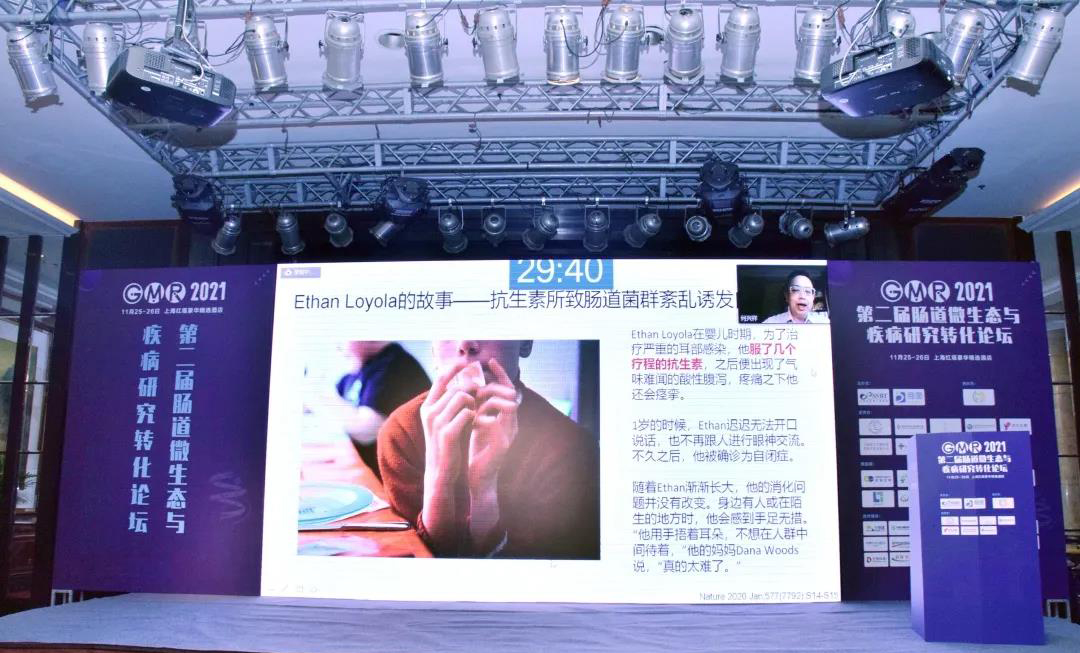

GMR 2021 圆满闭幕

11月26日,为期两天的GMR 2021第二届肠道微生态与疾病研究转化论坛于上海红塔豪华精选酒店圆满落幕。

现在请跟随小编一睹GMR 2021第二日会议纪要。

消化代谢疾病与肠道微生物组学研究及医学转化(FMT/诊断)

何兴祥,广东药科大学附属第一医院消化内科主任医师、教授、医院党委书记

话题:洗涤菌群移植治疗自闭症的临床疗效分

何兴祥教授首先介绍了自闭症、肠-脑轴、粪菌移植的概念,肠道菌群影响中枢功能的机制等。何教授随后介绍了供体筛选的标准、菌液制备的过程等,同时通过实际案例展示了自闭症患者的粪菌移植操作,最后介绍了广药大附一院粪菌移植治疗自闭症真实世界临床疗效回顾性分析的结果:粪菌移植改善了自闭症患者的ABC、CARS评分、SDSC睡眠评分、bristol评分、便秘情况等;随着疗程增加,相邻疗程疗效增加,完成了5个疗程的治疗效果更好;学龄前与学龄期患者疗效相当,即年龄对疗效没有影响。

李苏宜,中国科学技术大学附属第一医院肿瘤营养与代谢治疗科(西区)主任、西区临床营养科主任

话题:肠道菌群与抗肿瘤药物治疗

李苏宜教授介绍了肠道菌群与抗肿瘤药物治疗。李教授由肿瘤微生物微环境切入,讲解了抗肿瘤治疗对肿瘤患者肠道菌群的影响。1.免疫检测点抑制剂治疗后,免疫紊乱和肠道菌群紊乱相互影响,患者肠道菌群多样性降低,疗效也逐步下降;2.化疗极大地改变了肠道菌群,致病原体急剧增加、共生菌减少、多样性下降并易导致肠道黏膜炎症,某些菌株的增加还会刺激药物耐药或疗效减少;3.放疗导致肠道菌群失调,真菌增加,肿瘤杀伤T细胞增加,是否能够成为新的研究方向?4.肠道菌群或与TKIs治疗引起的腹泻相关。

李教授认为重塑肠道菌群平衡对于肿瘤治疗十分重要,可以辅助缓解肿瘤治疗药物的副作用,但要注意菌群过量、移位及耐药基因等问题。探索肿瘤患者的肠道菌群失调应用于肿瘤新诊断和治疗也在不断的研究和发展中,有望造福广大肿瘤患者。

加速肠道微生态治疗药物研发与产业化

蓝灿辉,热心肠生物技术研究院院长

话题:肠道微生物组研究与产业最新前沿动态

蓝灿辉院长回顾了CNS文章中与肠道菌群相关的文章;包括肠-脑轴、肠-肝轴、皮-肠轴;肠道菌群在肿瘤领域的研究;肠道菌群与药物代谢、肠道菌群与肠病、干预、FMT、益生菌与新冠肺炎等,最后展望了肿瘤免疫疗法以及产业的进展。

华子春,南京大学生科院教授、中国药科大学生物药物学院院长

话题:细菌作为靶向性抗肿瘤活体生物药物的研究

华子春教授由治疗性活细菌药物的历史渊源切入,讲解了活细菌药物治疗肿瘤的研究现状及可行性。原理上,肿瘤微环境缺氧,细菌可以定植且具有一定的靶向性,能够对肿瘤微环境进行重塑,但安全性以及机制的研究还需要深入。

华教授实验团队发现沙门氏菌可以诱导肿瘤细胞凋亡和抗血管生成、沙门氏菌和抗血管生成蛋白内皮抑素联合治疗显著抑制肿瘤生长等,通过构建肿瘤组织特异性递送和乏氧环境特异性表达的基因治疗系统,筛选出表达内皮抑素蛋白等血管生成抑制剂的肿瘤靶向性沙门氏菌,能够更好地抑制肿瘤细胞生长。华教授又分享了另外两个生动有趣的研究实例,说明了自噬能够影响肿瘤靶向性沙门氏菌的抗肿瘤疗效也是调控沙门氏菌VNP200009抗肿瘤的靶点。华教授的研究历程对我们很大启发作用,也提供了绝佳的研究思路,具有深刻意义。

刘尽尧,上海交通大学分子医学研究院研究员

话题:新型口服微生态制剂及应用

刘尽尧博士首先指出了口服微生态制剂的活性差、利用度低、定植抵抗等现有缺点,利用材料化学方法,对细菌进行表面修饰。借助静电作用、配位络合、原位聚合发展普适性表面改造方法;基于钙磷相互作用,利用表面沉降剂制备智能型聚合物涂层;通过多巴胺共沉淀聚合原位合成多功能性表面涂层。通过物理隔离和屏障效应调控细菌行为,借助表面涂层赋予细菌多种外源性功能。

肠道选择性富集可以实现高利用度、结肠靶向富集、局部细菌调控等;通过多糖基质给细菌穿上保护、黏附涂层,可实现肠道长效定植,选择性清楚肠道致病菌;基于CD47功能化,形成免疫隔离涂层,可减少巨噬细胞吞噬,提高体内滞留效果。基于涂层细菌的新疗法,可以增强黏膜炎疗效,可以实现结肠炎的联合治疗,可以预防和修复场屏障损伤;涂层细菌还可以显著抑制肿瘤生长,延长小鼠生存期。

段云峰,北京华元生物技术研究院院长

话题:靶向精神类疾病的肠道微生态治疗药物研发与产业化

段云峰院长首先介绍了菌-肠-脑轴是大脑发育和正常维持的关键。精神类疾病患者的肠道菌群组成与正常人群有显著差异,并且饮食和肠道微生物能够共同影响自闭症。段院长详细解释了菌-肠-脑轴发挥作用的生理机制,并指出可以用来自人体的天然物质以及活菌治疗人类疾病。如脆弱拟杆菌、罗伊氏乳杆菌等精神益生菌可以改善自闭症症状。

为了研究细菌影响大脑的机制,段院长介绍了一项通过一小时肽组学对脑肽进行高通量分析,发现作为重要信号分子的神经肽比非促激素肽对益生菌治疗的反应更敏感、多种肽与肠道菌群丰度相关、调节大脑肽组存在菌株特异性等等。段院长介绍了目前国际上精神类活菌制剂企业、微生物组学相关制药企业及个性化食品与营养相关企业,同时介绍了他们在改善生长发育和自闭症症状方面的益生菌菌株的临床研究发现,认为大脑健康行业有很大的发展前景,个性化也将成为未来发展的趋势。

马振坤,丹诺医药首席执行官/创始人

话题:调节肠道微生态小分子药物的新药发现与临床开发

马振坤博士首先介绍了肠道微生态与肝-肠-脑轴相关疾病的关系,包括肝硬化高氨血症(HA)与肝性脑病(HE),并且回顾了利福昔明治疗HA/HE的关键性临床试验。TNP-2092产品可以与细菌RNA聚合酶结合,阻止RNA链的延长,并阻止DNA模板链的平移;TNP-2092对产氨菌的抑菌活性优于利福昔明,对大鼠肠道微生态有类似的影响。最后介绍了TNP2092胶囊的II期临床试验结果,包括能够降低血氨至正常范围。

谭验,深圳未知君生物科技有限公司首席执行官/联合创始人

话题:肠道菌群从临床研究到微生态药物的IND申报

谭验博士首先介绍了未知君在免疫系统疾病、精神类疾病、肿瘤等领域,和全国数十家医院开展科研和临床合作的整体情况,以及未知君从药物发现到验证生产,再到临床研究,最终实现微生态药物转化的全周期研发平台。谭博士称,目前微生态药物的四大基本形态为FMT、配方菌、菌代谢产物、基因工程微生物,未知君对这四种药物形态均有布局。

临床方面,谭博士着重分享了未知君与多家著名医院合作,开展的FMT治疗自闭症(ASD)和移植物抗宿主病(GvHD)两个项目的试验设计和临床效果。而针对业内极为关注的,未知君获得的亚洲第一个FMT药物在美国FDA的IND批件(适应症为aGvHD)(根据美国FDA公开数据)。谭博士首度对申报之路进行了详细解读,包括未知君在前期准备工作、Pre-IND会议、申请流程、FDA监管要求、XBI-302质量管理体系、XBI-302生产流程、MDRO检测、COVID-19相关检测、XBI-302供体管理体系等方面的重要信息和宝贵经验。

谭博士表示,希望未知君的药物申报经验,能为国内微生态行业的快速发展趟平道路。

朱永亮,普瑞森基因董事长、首席科学家

话题:肠道微生物群作为免疫治疗的新靶点

普瑞森生物董事长、首席科学家朱永亮博士分享了肠道微生物群作为免疫治疗的新靶点。朱博士首先指出了失衡的肠道微生态引起肠癌,同时肠道微生物可以通过巨噬细胞以及DC细胞调节人体免疫系统。公司产品单菌株抗肿瘤药物PRS-217 激活IFN-r的抗肿瘤免疫作用及巨噬细胞的M1型的分化,调节肿瘤微环境,从而克服肿瘤免疫逃逸,与PD-1联用也有明显的协同作用。还针对肿瘤药物引起的肠炎等毒性作用,有明确的微生物介入的机理,根据微生物靶点蛋白的三维结构设计开发微生物靶向分子药物。

主持人:柳丹,博士,鼎晖投资合伙人

陈美茜,和度生物执行副总裁

马振坤,丹诺医药创始人和首席执行官

谭验,深圳未知君生物科技有限公司首席执行官/联合创始人

朱永亮,普瑞森基因董事长、首席科学家

圆桌讨论:中国如何加快完善微生态制药产业链与国际接轨?

首先柳丹博士邀请各位嘉宾向大家介绍所从事的方向及研究内容:

华子春教授:主要从事细菌抗肿瘤药物,生物活性药物开发,基因功能控制药物等方向的研究。

马振坤博士:产品开发为主,调节肠道微生态治疗肝硬化相关肝性脑病及IBS-D药物正在Ⅱ期临床中。

谭验博士:微生物及微生物组的研究正处于快速发展的阶段,在其中能看到巨大的发展机会,并且自己是生物信息学出身,对多组学机制的研究可以说比较得心应手,所以目前从事微生态药物研究。

朱永亮博士:从事靶向药研究,设计小分子结构阻断肿瘤中上调的信号通路。注意到肠道微生物代谢、基因与疾病的相关性,可以解决临床需要。创新药就是要解决新的问题,值得挑战。

段云峰院长:从事菌肠脑轴研究、菌群检测和活菌分离、培养和功能筛选等,相关的活菌制剂可以产业转化运用到实际。

陈美茜女士:微生态制药成本低、安全性高、可以搭载更多基因,肠道菌群研究是一个高速发展的新兴行业,是一个很好的机会。

各位嘉宾以问答方式总结了微生态制药产业链如何与国际接轨以及未来的发展方向:

柳丹博士:从科研产业和产业转化方面来看,中外差异大吗?

华子春教授:国内还在发现阶段,起步较晚,临床也刚刚开始。尤其是临床运用和监管方面略有落后3年左右,基础方面比较接近,还需努力。

柳丹博士:为何选择开发肠道菌群的治疗方法?

马振坤博士:我们跟着临床需求走,以值得开发新药的疾病入手。微生态和一些疾病的关系值得继续探索,兴许可以找到更好的治疗方法。微生态基础研究不是我们的专长,但如果找到因果关系或者特定靶向代谢机制我们会积极寻找干预手段。

柳丹博士:和国外相比,中国开展肠道菌群研究有什么优劣势,将会如何影响行业发展?

谭验博士:中国有很好的人群队列,人口数量多、医疗资源相对集中,大的人群研究容易开展,是我国的优势。中国拥有很大的样品库和数据库,多组学平台和算法分析较为成熟,可以与国际接轨。目前还存在一定差距的是在监管反面,以及在制药、科研产业领域缺少人才,我们还需要发展的时间。假以时日,中国的肠道菌群研究一定会在世界大放光彩。

华子春教授:人才资源很重要,这也是我办专门的生物药物学院的目的,大学教育需要贴近产业的发展方向和需求,培养出更适合国内大环境、和产业对接的人才资源。

柳丹博士:中国肠道微生态药物有怎样的中国特色?

朱永亮博士:FMT作为新药,中国的监管偏于保守,美国的研究相对走前面。但在国内临床应用实例也在增长,正在逐步发展中,需要提高重视程度。中国肝病较多,中国在这方面的基础研究走在前面,应当成为我们开发新药的优势。

柳丹博士:国内外肠道微生态的技术手段和技术路线的侧重点有何区别?

段云峰院长:在技术上,国内生信分析和工程菌的研究和国外接轨,在细菌分离培养、分析的技术手段方面国内不少机构也走在国际前沿。但在筛选方法、原创筛选技术上国内还比较欠缺,基础研究设备如厌氧培养箱等还有提高的空间。

柳丹博士:其他新兴治疗方法如细胞疗法、基因疗法等的出现对肠道微生态领域有冲击吗,肠道微生态领域的核心优势在哪里?

陈美茜女士:肠道微生态还在不断发展中,在肝脏、脑部等各种疾病中都起到重要作用,并且随着研究的进展,还在不断地出现新的机制,短时间不容易被替代。其他一些新的疗法modality往往价格昂贵,动辄上百万,而肠道细菌药物的成本较低,结合其安全有效性,肠道领域受到的冲击较小,但是肠道领域作为新兴领域,还有很长的路需要走。

Dr. Alex Stevenson,4D Pharma CSO

话题:国际案例分享:肠道微生物治疗从科研走向产业化的关键因素

Stevenson博士首先介绍了活体生物治疗开发的方法和平台,并且指出走向产业化需要理解生物疗法背后的机制。4D公司建立了一个专有平台MicroRx,来快速筛选出那些对特定疾病具有治疗作用的细菌。产品的开发需要从几千株细菌中找到最具有潜力的菌株,最后利用细菌功能来生产革命性新药物。4D使用行业标准方法以及专有的疾病模型, 可以迅速将我们的研究成果用于对患者进行规范、安全且有效的治疗。

现场精彩掠影

编辑 | GMR组委

关于丹诺医药

丹诺医药是一家以临床需求为导向,专注细菌感染和细菌代谢相关疾病领域,开发差异化新药产品的公司,拥有一个独特的多靶点偶联分子新药研发平台和全球知识产权保护的新药产品研发管线,目前已有多个产品进入后期临床试验或上市申报阶段,目标适应症包括幽门螺杆菌感染、植入医疗器械感染、肝硬化肝性脑病和腹泻型肠易激综合征等常见和重大疾病,致力于解决这些领域未满足的临床需求,为中国乃至全球患者提供安全有效的新药产品。

如需更多信息,请访问:www.tennorx.com